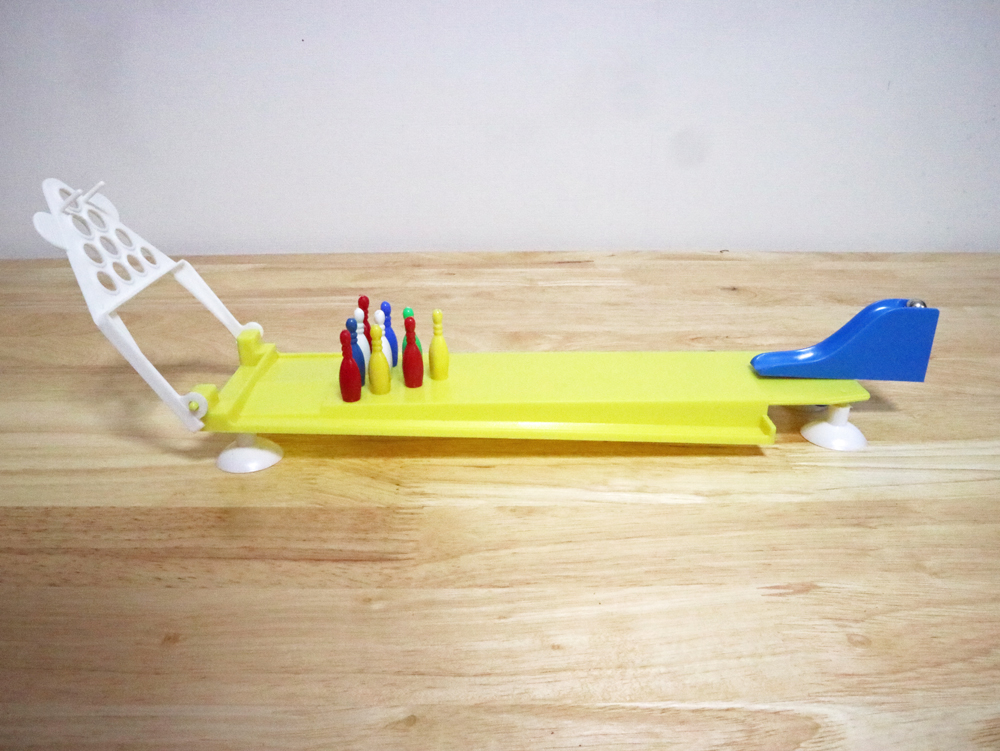

ビッグボーリングゲーム

発売年不明(昭和46年/1971以降)/辰巳屋

さらなる小型化

すでに紹介した「ビッグボーリングゲーム」の後継機とでも言おうか。

それにしてはサイズは全長38cmと、42.5cmだった旧型機よりさらに小型化している。

パッケージにSTマークが刷り込まれているので、本機の発売は昭和46年(1971)以降ということになる。

仮に同年の発売であれば、当時日本国内はボウリングブームのまっただ中にあり(あるいはすでに下火になりかけていたころかも)、多くの玩具メーカーが一斉にボウリングゲームを世に問うた、まさに束の間の絶頂期。

そんな中、あえてボウリングゲーム史上最小サイズの本機を市場投入した発売元には、いったいどんな勝算があったというのか?

別路線の販路を模索?

そのヒントは、ひょっとするとこの衝撃的なパッケージングに隠されているのかもしれない。

本機の旧型機を含め、それまでに発売されたすべてのボウリングゲームは、しっかりとした「紙箱」に収められていた。

街中の玩具店やデパートのおもちゃ売り場にうず高く積まれた紙箱入りボウリングゲームは、筆者を含めた当時の子供たちの羨望の的だった。

ところが、それに対して本機のパッケージングはなんと、成型ポリエチレン+厚紙というそっけなさ。

箱を開けなくても中の商品が見えるという利点はあろうが、それにしてもいささかチープな感は免れない。

この、新手ではあるものの高級感のカケラもないパッケージング、確かに本機の本質を捉えているといえないこともない。

しかし、仮に玩具店店頭のハンガーにいくつも重ねてぶら下げられていたとしても、それを目にした子供たちの心がときめくことはないだろう。

だが待てよ、これが玩具店ではなく「駄菓子屋」の店頭だとしたらどうだろう。

狭い店内にあふれかえる安価で小さな駄菓子群とは完全に一線を画する本機の威風堂々たるパッケージングは、自ずと高級感を醸成するに相違ない。

そう考えると、本機のパッケージングはひょっとすると、玩具店やデパートのおもちゃ売り場ではなく(そこでは戦えないと判断したか?)、当時はどこの街角にも必ずあった小さな駄菓子店を主戦場と定めたメーカーの思惑を如実に反映するものではなかったか。

新機能はあれど

本機と旧型機との大きな違いは「ピンセッター」「投球装置」の2点。

まずピンセッターは旧型機における意味不明な「移動式」から小~中型機における定番ともいうべき「後方反り上がり式」へと変わった。

それ自体は特筆すべきこともないが、いかんせんかんじんのピンが小さいだけなく成型精度が不十分なため安定が悪く、ほんの少しの振動でも倒れてしまう。

むしろ問題なのは、本機で新たに採用された「滑り台式」。その外見は筆者も遊んだ廉価版ボウリングゲームの決定版「ファミリーボーリング」のそれに酷似しているが、実はそこに決定的とも言える違いがある。

「ファミリーボーリング」の滑り台式投球装置は、滑り台全体を下に押し下げることで、ボール下の台座部分がせり上がり、ボールは台座に押し出されるようにして自動的に滑り台から転がり落ち、そのままレーン上をピン目がけて走る。

一方本機における滑り台式投球装置にはそのような細工は一切なく、プレイヤー自身が指ではじいてボールを押し出さねばならない。

確かにこの方式の投球装置は旧型機のような輪ゴム?を使った弓矢式やバネを利用したお玉競争式などと違って破損・故障のリスクは限りなく抑えられよう。

しかしボールを指ではじく投球装置はあまりに原始的過ぎて夢がないように思われる。

歴史の闇に光を

試しに「ビッグボーリングゲーム 辰巳屋」とネット検索すると、表示されるのは当Webサイトに関連するものばかり。

株式会社辰巳屋公式Webサイトにも、本機に関する記述はまったく見られない(2025.06.23現在)。

こうした、いわば歴史の闇に埋もれた迷機?ですら、当時の開発陣はその製品化に情熱を傾け、営業チームは秘かな勝算を胸に売り込みに奔走したに違いない。

彼らの(ひょっとしたら実ることのなかった)努力の残滓を救い上げ、半世紀を経た令和の今日にその名を残すことこそ「昭和レトロなアナログゲームの記録係」としての本懐だ。