野球盤A型

昭和35年(1960)ごろ/エポック社

憧れの名機

冒頭からこんなことを書くのもどうかと思うが、実のところ、ほとんどの野球盤にはさして思い入れがない。

サッカーゲームと魚雷戦ゲームは小学校5年生の正月、ボウリングゲームはその翌年、親に買ってもらった。

しかし野球盤に関しては、少なくとも小学校高学年の頃にそれを欲しいと思ったこともなく、従って親にねだった記憶もない。

それには、当時すでに販売終了して久しい、とある野球盤機種への憧憬が起因していた。

昭和40年(1965)ごろ、筆者と両親、祖父母が住み暮らす家は、決して栄えているとは言い難い商店街の中ほどにあって、小さな物販店舗を兼ねていた。

両隣りは赤ちゃん用品専門店と米穀店、道路を挟んだ向かいにはいわゆる瀬戸物屋と中華そばも出す甘味処、そしてその隣に氷屋があった。

今日では日本中のどこを探しても、こんな店々が並ぶ商店街にお目にかかることはまずないだろう。

その氷屋には筆者と同年代の男児の兄弟がいて、兄のタケちゃんは筆者より4歳上、弟のカンちゃんは1歳上だった。

この氷屋の店舗兼住宅は少なくとも筆者の小さいウサギ小屋的なそれよりははるかに大きく、階段を上がった2階には長い廊下に沿っていくつもの部屋があったと記憶している。

その氷屋のタケちゃんカンちゃん兄弟がとても大きく立派な野球盤を持っていた。

彼ら兄弟とよく遊んだのは筆者自身がまだ小学校低学年だったせいか、その大きさに圧倒された記憶がうっすらと脳裏の片隅に残っている。

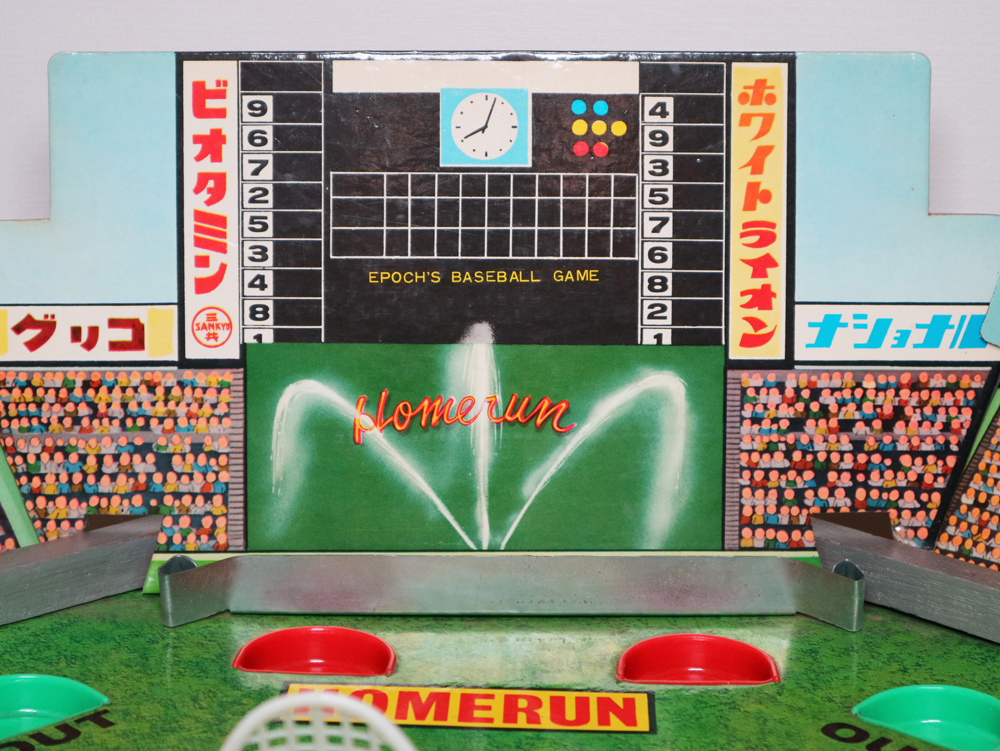

大きさもさることながら、その野球盤には外野の周囲に観客席スタンドがあったのをはっきりと覚えている。

それも球場に造り付けではなく、観客席のイラストが描かれた厚手ボール紙を木製の筐体にはめ込む構造だった。

その野球盤はあまりにゴージャスであり、貧乏小売店の小倅が欲しがるレベルのモノではないことは子供心にもよく理解できた。

もちろん、ただ見るだけでなく、実際にタケちゃんカンチャンと一緒に遊ばせてもらった記憶もうっすらとあるにはある。

しかしゲーム内容よりその野球盤の威風堂々たるたたずまいにただただ圧倒されていた。

その後、小学校高学年になるとタケちゃんカンチャンと遊ぶ機会もなくなったが、当時玩具店の店頭に並んでいた普及版の小型野球盤を見ても欲しいと思うことがなかったのは、やはり心の中に、観客席スタンド付きのあの野球盤の残像が、強烈な記憶として留まっていたからであろう。

それから30年が経過し、インターネットオークションで昔のアナログゲームを収集し始めるのだが、あのゴージャス野球盤が出品される機会はなかなかやってこなかった。

そんなある日、オークションウェブサイトを開くと、あの、夢にまで見た、観客席スタンド付き野球盤の画像が目に飛び込んできた。

キターーーーーーッ!(死語)

まさに40数年ぶりの邂逅、小躍りしつつ落札して、ひとつの大きな目的達成したかのような感慨に浸った。

しかし皮肉なもので、それ以降筆者のアナログゲーム収集熱は急激に冷めていった。

今思えば、それまでの飽くなき収集活動は、ひとえにそのゴージャス野球盤との再会を果たすのが目的だったと言えよう。

それからあっという間にさらに20年が経過し、このたびようやく本機をトランクルームから引っ張り出してしみじみと眺めてみた。

タケちゃんカンチャン家の2階で初めて見て、その大迫力に度肝を抜かされてからすでに半世紀以上が経過しているが、今改めて見ても大きく、そしてゴージャスだ。

1辺が59cm四方の大型野球盤は、大人が見ても圧倒されるに違いない。

観客席スタンドの必要性

エポック社の野球盤公式サイトによると、本機の発売は昭和35年(1960)となっている。

昭和33年(1958)の1号機、昭和34年(1959)の2号機(野球盤A-2型)に続き、木枠の大型野球盤としては3代目となる。

ということは氷屋のタケちゃんが4歳の時にすでに本機を買い与えられていたことになり、時代考証的に言えば少々不自然だ。

まあこのような些細なことは当サイトの主旨とは何ら関係のないことだが、確か氷屋にはタケちゃんカンチャンにとって叔父(父親の弟)にあたる若い独身男性が同居しいていた。

恐らくは彼が自分と甥っ子たちが遊ぶために購入したものであろう、そういうことにしておこう。

しかし、エポック社史上、本機において初めて採用された観客席スタンドにはどのような役割があるのだろう。

単にプレイヤーの臨場感を盛り上げるためだけの視覚演出装置にしては、少々凝り過ぎのように思える。

それともう1点気になるのが内外野のアウト穴の後ろにはめ込むアイスホッケーのゴールのようなネット。

こちらも、それまでのエポック社野球盤には見られない、ともすると異様にも思える守備装置だ。

観客席スタンドとアウト穴のネット、これら立体的な付属品の存在は何を意味するのだろうか。

打球が宙を飛ぶ?

改めて本機の盤面をよく見ると、驚きの発見があった。

グラウンドが打者の手前からキャッチャー穴に至る間で、緩やかに傾斜しているのだ。

それに伴い、バットも必然的に若干ながら上向きにスイングする構造になっている。

となると、投球をうまくとらえることができれば、打球はゴロではなく、ライナーあるいはフライとなって飛んでいく可能性もあるということか。

だとすると、内野アウト穴のネットがライナー性の打球を捕獲することで長打の頻発を防ぎ、さらには観客席スタンドが場外ホームランによるボールの紛失を阻止すると考えれば、すべてが腑に落ちる。

他社製品に対抗?

「よし、わかった!」(「犬神家の一族」他の加藤武調で)

既に当サイトでも取り上げている「ビーシーの野球ゲーム」にも本機と同様の観客席スタンドが付属しているが、こちらは投球もゴロではなく宙を飛ぶので、打ち返された打球も同様に宙を進むケースが多い。

しかも同機のボールは鉄製ではなくプラスチック製のため、打球は容易に場外に消え、紛失してしまうリスクがある。

それを防ぐために木製の観客席スタンドが設けられている。

この「宙を飛ぶボール」による、より一層リアルな野球ゲームが楽しめるように設計された「ビーシーの野球ゲーム」の登場を目の当たりにした当時のエポック社開発陣は、少なからず衝撃を受けたに違いない(と勝手に想像する)。

しかし同時に、宙を飛んでくる投球が実際には容易にバット当たらないことや、逆にもし当たった場合はいともやすやすと観客席スタンドを飛び越えて場外ホームランとなってしまうなど、ビーシー機のマイナス面も明確に把握したのではないか。

そこでエポック社は、同社がこれまでの野球盤で採用してきた「ゴロ投球」「捕球ポケット」という基本構造を堅持しつつ、その上で「打球がゴロではなく宙を飛ぶ」ための施策を試行錯誤し、最終的に

■グラウンドの傾斜

■打球紛失阻止用観客席スタンド、および長打阻止用ネットの設置

以上2点の新基軸を採用したのではなかろうか。

そんな本機の発売はなんと、ライバル「ビーシーの野球ゲーム」発売の翌年、昭和35年(1960)。

もし本当にエポック社開発陣がビーシー機を参考に、本機において飛球を可能にする上記のシステムを採り入れたのだとしたら、その開発~製品化スピードのあまりの迅速に驚きを禁じ得ない。

当時はまだ野球盤にとって黎明期であり、エポック社をはじめ、ビーシー、河田、任天堂など、いくつかも玩具メーカーが独自の工夫を凝らした商品を世に送り出し、覇を競っていた。

そのような状況下での本機の素早い市場投入は、昭和33年(1958)に野球盤1号機を発売したエポック社の、業界のリーディングカンパニーたろうという自負と誇りに裏打ちされた開発陣の意地と情熱、そしてもちろん卓越した技術力をまざまざと見せつける格好となったであろう。

レフトスタンド一直線

では実際、エポック社の思惑通り弾丸ライナーやフライが飛び交う、本物さながらのスリル溢れる立体的な打撃戦が繰り広げられたのであろうか?

たとえホームベース付近に傾斜が設定され、バットが多少上向きにスイングするとはいえ、投球は所詮、ゴロだ。

それに加えてボールは鉄製なのでそれなりの重量がある。

物理法則には詳しくないが、ライナーはともかく、観客席直撃の大飛球などそう簡単には打てまいと、意地悪くもかなり懐疑的な思いを抱きつつ、打席に立った。

ちなみに本機はカーブ/シュートも投球可能だが、今回は打球の行方を検証するため、すべて直球勝負とした。

結論から言おう。

「飛びます飛びます♪」(もちろん坂上二郎調で)

打球の多くは地を這うような超高速弾丸ライナーで、打球を捕獲するはずのネットが逆に何度も吹き飛ばされた。

ところが、ドンピシャのタイミングで打ち返すと、打球は見事な弧を描いて飛んでいくではないか!

残念ながらセンターバックスクリーン直撃の大ホームランはついぞ放つことができなかったものの、高々と打ち上げられた打球は何度もレフトスタンドに突き刺さった。

(もちろん実際はスタンドに跳ね返されてグラウンドに落ちた)

いや驚いた。

本当に観客席スタンド直撃の本塁打を放てるとは思わなかった。

ジャストミートした時のあまりの気持ちよさに、録画中だということも忘れ(しかも勤務時間中だっつーのに)、いい齢ぶっこいて、延々と1人野球盤を楽しんでしまった。

これは面白いし、何といっても宙を飛ぶ打球が痛快だ!

しかし結局のところ、傾斜グラウンドと観客席スタンドが採用された機種は後にも先にも本機のみで、エポック社の次作以降の機種では再び従来のゴロ打球路線に戻り、それが長い間踏襲されていくことになる。

こうして、エポック社の「打球の飛球化によるゲームの立体化」への挑戦は、意欲作となった本機を産み出しただけで早々に幕を閉じる。

併せて、昭和33年(1958)発売の1号機以来脈々と受け継がれてきた木枠の大型機種も本機が最後となる。

当時のエポック社は、巨人軍・長嶋選手の大活躍を契機とする、よりいっそう本格的な野球ブームの到来と軌を一にするかのような「野球盤大衆化戦略」に大きく舵を切ったのではないか。

野球盤本来のゲーム性を失うことなく、それでいて可能な限りコストダウンを図りつつ、加えてプラスチック成型技術の発展による大量生産~廉価販売を推し進め、斯界の盟主たる立場を確固たるものにする-そんなエポック社の中長期戦略が、本機以降の「誰もが遊んだことのある野球盤」登場の裏に見え隠れする。

そういう意味では、本機を「古き良き野球盤の最終完成形」と位置付けても差し支えないかもしれない。